遺言書があったが、「財産のすべてを長男に譲る」といった不公平な内容だった!

遺言通りに財産を分けたが、実はほかの兄弟に多額の生前贈与をしていた!

財産の大小に関わらず相続トラブルは後を絶たず、上記のように遺言により争いが起こる場合もあります。

そんなとき、遺言によって多くの財産を得た人に請求できるのが遺留分です。

この記事では、遺留分を主張できる人は誰なのか、また、どのくらいの割合でどうやって請求できるのか、詳しく解説していきます。

遺留分とは

概要

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです。

相続において遺言がある場合、基本的には被相続人の意思が尊重され、遺言書に沿った遺産分割が行われます。「配偶者にすべての財産を譲る」といった内容でも、相続人全員が納得していれば問題はありません。

しかし、冒頭に書いたように、特定の相続人に多くの遺産を相続させたり、逆に相続させなかったりするような不公平な遺言の場合、相続の額が遺留分に満たなかった法定相続人は、多く相続した人に不足分を請求することができます。

遺留分は、遺言書があり、またその遺言書に納得がいかない場合において問題になります。

遺留分を請求できる人

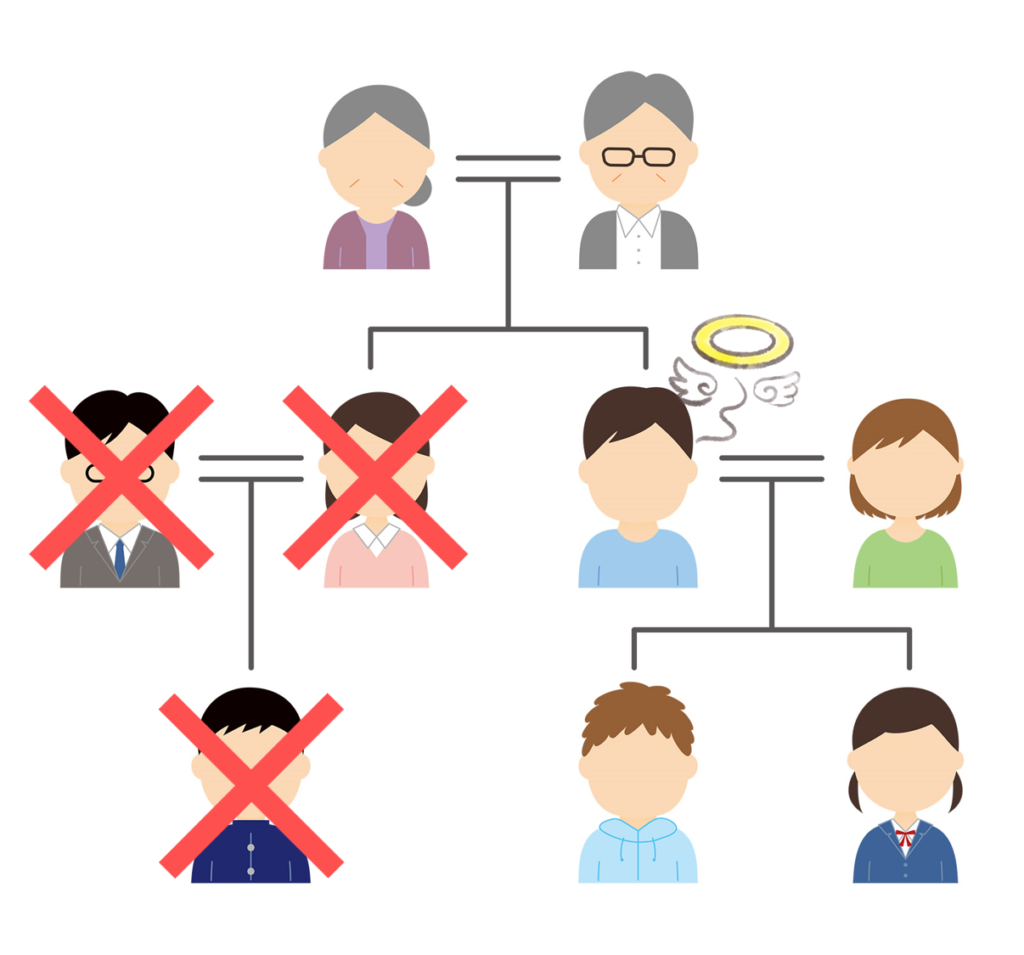

遺留分は、「兄弟姉妹を除く法定相続人」という、被相続人と近い関係にある人にのみ保証されています。

具体的には、被相続人の配偶者、子及びその代襲相続人(孫)、子及びその代襲相続人がいない場合は直系尊属(両親や祖父母)が遺留分の権利を持ちます。

被相続人の子が胎児であった場合も遺留分は認められます。

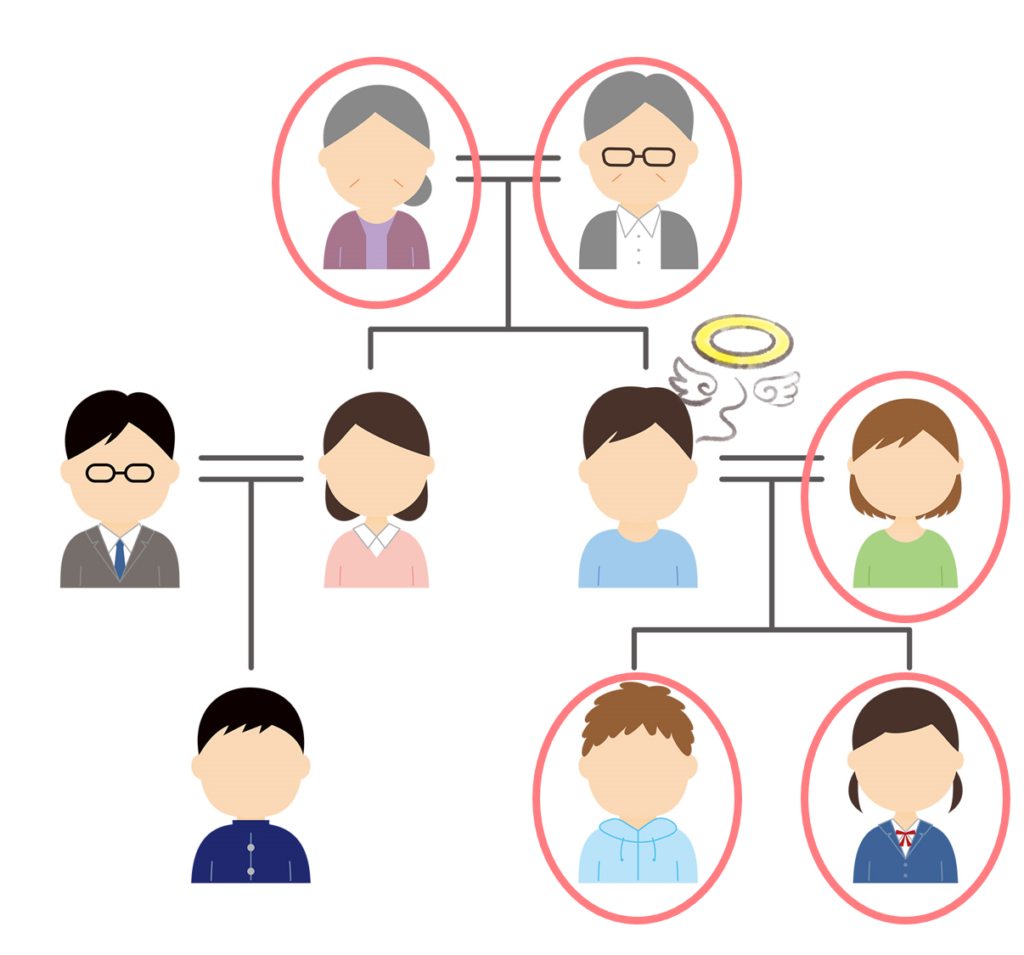

遺留分を請求できない人

被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人にはなりますが、遺留分は認められていません。兄弟姉妹の配偶者はそもそも法定相続人にならず、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、甥や姪が代襲相続人となりますが、甥や姪にも遺留分の権利はありません。

兄弟姉妹に遺留分がない理由

遺産相続には、残された家族の生活保障や、財産の構築に貢献したことへの精算といった意味合いがあります。通常兄弟は生計を別にしているため生活保障の必要性が低いことや、財産形成への貢献度も低いと考えられることが、遺留分のない理由となります。

また、相続欠格事由に該当する人や、相続権をはく奪された人は相続権がありませんので、遺留分も認められていません。

法定相続人についてはこちらで詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

遺留分の割合と計算方法

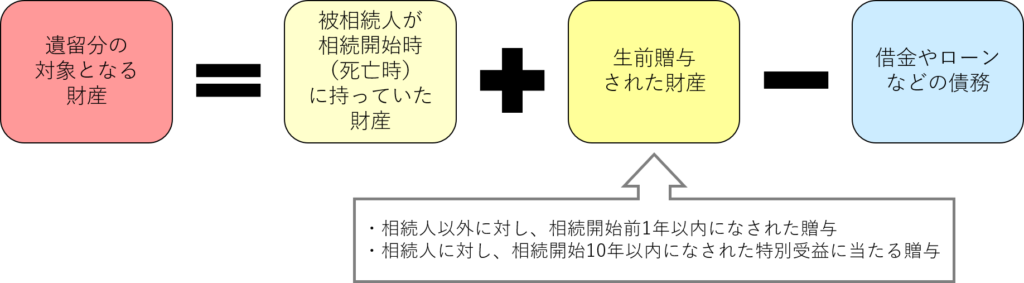

遺留分の対象となる財産

遺留分を計算する前に、遺留分の対象となる財産を算出します。

遺留分の対象となる財産は、被相続人が亡くなったときに持っていた財産だけではなく、以下のように表すことができます。

ここでいう特別受益とは、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本のための贈与のことを言います。

生活費や学費、お小遣いなどといったものや、各種お祝い金など、一般的に扶養の範囲内とされるものは特別受益とはみなされません。

結婚に際し多額の資金援助をしてもらった、マイホームの頭金を出してもらった、などの高額な贈与が対象となります。

注意点

生前贈与に関して、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした(悪意があった)贈与であった場合、上記の期間(1年もしくは10年)は適用されず、無期限となります。

遺留分侵害における特別受益の算定は、期間の制約などもあり注意が必要です。

不公平な生前贈与があったと考えられる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

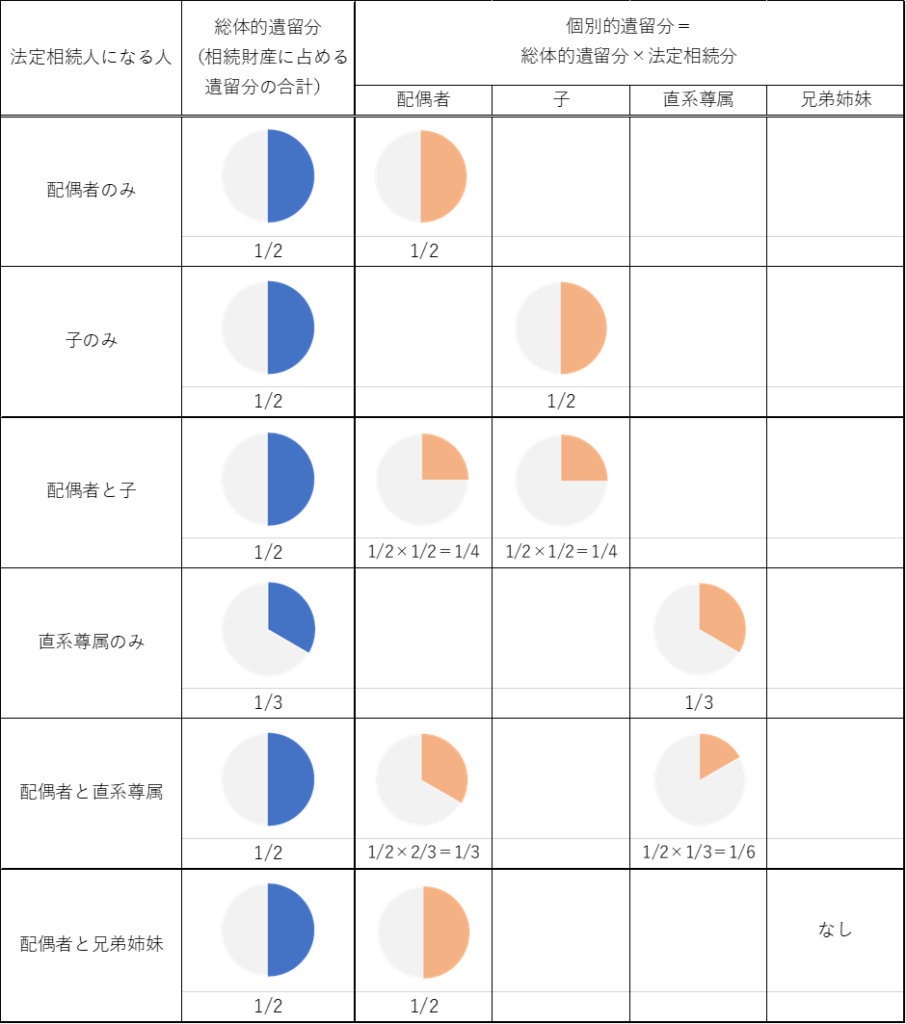

遺留分の割合

遺留分の割合は、本来の法定相続分の半分(もしくは1/3)と捉えておきましょう。

詳しい計算方法をみていきます。

遺留分を計算する際には、

- 相続財産に占める遺留分の合計(総体的遺留分)はどれくらいなのか

- 総体的遺留分のうち、相続人それぞれの遺留分の割合(個別的遺留分)はどれくらいなのか

の2段階で考えます。

まず①については、相続人が誰になるかによって決まりますが、総体的遺留分は原則として1/2です。

相続人が直系尊属(両親や祖父母)のみの場合1/3となります。

②について、相続人それぞれの遺留分の割合(個別的遺留分)は、総体的遺留分(相続財産の1/2 or 1/3)に法定相続分を掛けたものになります。

以下の表をご参考ください。

計算例

Case①

- 相続財産は自宅の土地建物(2000万円)、預金(400万円)

- 相続人は子ども2人(長男、長女)

- 長男に不動産、長女に預金を譲るという内容の遺言書あり

- 5年前、長男にマイホームのための資金援助をしていた(1000万円)

不公平な内容の遺言に長女は納得がいきません。長女の遺留分は以下のように計算します。

総体的遺留分:相続財産{土地建物(2000万円)+預金(400万円)+生前贈与(1000万円)}

× 1/2 = 1700万円

長女の遺留分:総体的遺留分(1700万円) × 法定相続分(1/2) = 850万円

長女の遺留分は850万円であるため、長男に不足分の450万円を請求することができます。

Case②

- 相続財産は自宅の土地建物(5000万円)、預金(1億円)

- 相続人は両親の2人

- 「愛人にすべての財産を譲る」という内容の遺言書あり

愛人にすべての財産を渡すことに納得のいかない両親の遺留分は、以下のように計算します。

総体的遺留分 = 相続財産{土地建物(5000万円)+預金(1億円)} × 1/3 = 5000万円

父の遺留分:総体的遺留分(5000万円) × 法定相続分(1/2) = 2500万円

母の遺留分:総体的遺留分(5000万円) × 法定相続分(1/2) = 2500万円

両親は、上記の金額を愛人に請求することができます。

相続を争続としないためには、遺留分に配慮した遺言書を残すことが重要です。

遺言書についてはこちらの記事で解説していますので、併せてご確認ください。

遺留分の請求方法

2019年7月1日施行された相続法改正により、これまで「遺留分減殺請求」とされていた請求権が「遺留分侵害額請求」に変更されました。

この法改正により、遺留分を侵害されている相続人は、多く相続をした人に金銭で精算してもらうことが可能となりました。

請求のためのステップ

まずは相続人間で話し合い

円満に解決するためには、まずは話し合いをしっかりと行いましょう。

協議の方法に決まりはありませんので、対面でも電話でもメールでも構いません。冷静に対応するため、弁護士などの専門家に相談し、客観的な視点から交渉、議論を進めることを検討してもよいでしょう。

協議がまとまった際には、合意書を交わしておくと後々争いが再燃することを防ぐことができるでしょう。

遺留分侵害額請求は時効に注意!

遺留分侵害額請求には時効があり、前提条件により期間は異なります。

①遺留分があることを知ったときから1年

②相続が発生してから10年

期限内に請求した証拠を残すため、請求をする際には内容証明郵便を送るようにしましょう。

自分の遺留分がまだ請求できるかどうか知りたいという方は、専門家に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

遺留分侵害額請求調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員が当事者双方から話を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握したうえで、解決案の提示や助言をしてくれます。そのため、相続人同士が直接話し合いを行う場合よりも、スムーズに話を進められることが期待できます。

当事者が互いに調停案に合意できれば、調停成立となります。

遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停が不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分侵害額の請求金額により、簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴訟を提起し、勝訴すれば遺留分侵害額請求が認められます。

訴訟では、遺留分侵害の事実を証拠により立証する必要があります。

手続きも複雑となるため、調停や訴訟を申し立てる場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

遺言や贈与によって不公平な相続となってしまう場合、一定の法定相続人には侵害された遺留分を請求する権利があることを解説しました。

故人の遺志に反することとなるため、請求を躊躇してしまう気持ちもあるでしょう。

しかし、遺留分は法律で定められた権利です。

争いを泥沼化させないよう、弁護士などの専門家に相談しながら冷静に請求を進めていくことをおすすめします。

丑和総合法律事務所相続相談室では、遺留分に強い弁護士が在籍しています。

提携している税理士や司法書士などの専門家と連携し、様々な面からアドバイスをすることが可能です。

初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 代表弁護士

-

新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。

他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。

最新の投稿

記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。

記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。 記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。

記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。 記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します!

記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します! 記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します

記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します